株式会社ANALOG 市場調査から戦略構築まで現場をサポートするマイクロシンクタンク

エリアマーケティング・商業開発・まちづくり

(sano@analog-corp.com) |

| トップページはこちらから |

| ■三都で進む都心居住の一部エリア集中 |

関西の中核となる3つの大都市

25日の記事で紹介したように,大阪市内の人口は伸びていますが、北区、中央区、西区等の都心エリアに集中しています。関西を代表する京都市、神戸市はどうなのでしょう。

京都市は市全体の人口は減少しています。その中でも中京区、下京区、西京区といった都心エリアの人口が伸びています。神戸市に比べると人口規模は少ないのですが都心エリアに人口が集中しているという傾向はありました。景観の規制が有り、他都市のようにタワーマンションが建ち並ぶことはありませんが、それでも都心へと人が集まっています。

神戸市は、やはり市全体の人口は減少しています。中央区といった都心や灘区、東灘区の人口は増加していますが、ニュータウン開発された北区、須磨区、西区の人口が減少しています。

今後人口が減少していく中で、都市の中での「格差」が拡大していく畏れがあります。26日に紹介したように、一部の郊外エリアでは大学が移転し,若者が増えたり子育て世代をターゲットとした商業施設が増えています。

神戸、京都、大阪それぞれの都心居住の課題は異なりますが、都心の中で集中が進むと取り残されたエリア(おそらく高齢者が身を寄せ合うエリア)の将来のビジョンが必要です。」今後空き家が増えていく~地価が下がる+外国人労働者が増える・・・海外の都市で起こっている葛藤を防ぐ「共生」の仕組みを組み込んでいく必要があります。

(3月31日)

|

図ー京都市の人口変化(2014~2015)

図ー神戸市の人口変化(2014~2015)

図ー三都の人口規模比較 図ー三都の観光客数比較

図ー三都の商業ポテンシャル比較

|

| ■大阪モノレール沿線が熱い~エキスポシティとガンバ大阪新スタジアムだけでない動き |

2015年4月 立命館大学大阪いばらきキャンパス開設

立命館大学の新しいキャンパスには経営学部、政策科学部が移転します。2016年には総合心理学部も設置されるようです。京都衣笠、びわ湖草津キャンパスでは取り込みにくかった阪神間、神戸方面からの学生の集客が期待されています。空港にも近くなりアジア市場にもより近づきます。

1,000名収容の大ホールやカンファレンスホール(139席)、イベントホール(400名収容)セミナーハウスも整備されて地域や企業にも開かれたキャンパスとなります。

2015年6月 千里中央よみうる文化センター商業施設1期新築

よみうり文化センターは1977年に千里中央に設立されたスポーツ、文化教室と商業施設で校正された生涯学習センターです。1981年にオープンした北別館「煉瓦通り」はヨーロッパの一流ブランドを取り扱うブティックが立ち並び、千里ニュータウンには珍しいハイソな雰囲気のある一画でした。

今回駐車場のあった場所に1期工事で商業等を建築し、従来の本館のテナントとスイミングスクール(コスパに移管)が移転します。商業施設はイオンモールが管理しますが、その商業施設も一部オープンします。

芦屋のおばちゃんが道楽でやっているようなブティックはほぼ退店し、寂しくなりますが,イオンがどんな商業ゾーンを構築するのか注目されます。

この1期の施設はモノレールの駅に直結します。

開業後、既存施設が解体され、2017年に商業施設(イオンモールが誘致するスーパーマーケット?)2019年には543戸の高層住宅が完成します。武蔵小杉のグランツリーのイトーヨカドーのように格好いいスーパをつくって下さいね。

2015年秋 「エキスポシティ」開業

旧エキスポランドの敷地に延床面積22.3万㎡の複合施設が誕生します。関西で一番集客している阪急西宮ガーデンズで延べ床24.7万㎡。その他KUZUHAモールで20万㎡。船橋のららぽーと東京ベイで25.6万㎡ですからその規模の大きさを想像して下さい。

あえて売場面積で比較していないのは、この施設の魅力は核になる「ららぽーとエキスポシティ」だけでなく、7つの大型エンターテイメント施設と隣接して整備されているガンバ大阪の新スタジアム(仮称 吹田市立スタジアム 6.6万㎡)にあると考えるからです。既存の万博公園を含めると巨大な集積となります。万博公園には「みんぱく」もあり文化資源にも恵まれています。

海遊館がプロデュースするミュージアム「NIFREL」、ポケモンがプロデュースする体験型エデュテイメント施設、セガがBBCとコラボした自然体感型エンターティメント施設など沢山の「コト」が詰め込まれた新しい形のショッピングセンターとなります。

少し離れた千里山の毎日放送跡地に開発された住宅「ミリカシティ」でのファミリーを対象としたキッズルーム、インターナショナルカフェなどとともに若いファミリ層を引きつける魅力あふれる生活が北摂に集積してきています。

もともと人気の高いエリアですが、空港、新幹線のアクセスがよく、計画されている第2名神のICが茨木市北部に設置されることからも,京阪神~関西の拠点としてクローズアップされるでしょう。

2015年秋 ガンバ大阪新スタジアム竣工(仮称吹田市立スタジアム)

サポーターや地元企業の募金で完成したスタジアムは国際試合も開催されます。スタジアムを起点としたスクールやイベントの開催も計画されています。昨年Jリーグで三冠を獲得したガンバ大阪は今の所アジアチャンピオンズリーグでは苦戦していますが、いずれアジアにファンを拡げる構想も持っています。

吹田、豊中,茨木、高槻など地元を中心にスポーツを核にした地域づくりが地域の気持ちをひとつにまとめ上げていくことでしょう。希望を与えてくれのはネットワークを拡げる道筋が見えているからです。

エキスポシティニュースリリース

http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2015/0325/ へのリンク

(3月26日)

|

|

| ■大阪市内の人口の伸び~今後更に進む集中は「大阪市」の消滅を危惧させる |

都心回帰傾向で大阪市の人口は増加~ただし北区、中央区、西区に極端に集中

大阪市内で2年続けて人口が伸びているのは北区、中央区、西区です。ハルカス効果もあり天王寺区、阿倍野区も開発が期待されますが、多くの区は人口が減少しています。(図-1)

浪速区が伸びているのは難波周辺でのマンション開発があったためです。淀川区もそうですが、人気の無いエリアでも、交通の便がいいスポットで大型開発があれば人口は伸びます。

より詳細に町丁別に伸びているスポットを図にプロットすると環状線の内側で,御筋沿いのビジネスゾーンの中心をぽっかりと開けて小さなドーナツ状に人口が伸びているエリアが分布しています。生活利便施設、文化施設、教育施設が整備されていて比較的大型の開発が可能なエリアは限られています。

比較的開発しやすいエリアが虫食い状に開発されている反面、衰退している地域がはっきりしています。新住民が増えなければ高齢化が一層進みます。

日本全体で都市機能が偏在していく流れの縮図にも思えますが、人が活発に動くエリアとそうで無いエリアの格差が一層進みそうです。

地域をよりきめ細かくブランド化していくのも一つの方法だと思います。例えば同じ西区でも靫公園周辺と堀江では性格が違います。堀江を好む人と靫公園のパークサイドを好む人は違います。多様な人々を多様な個性で呼び込む事が大阪全体を活性化します。

今は「利便性」が最優先されて街の歴史性や文化性がキャラクターとして確立していません。大型開発の可能性がない以上、街を身の丈に合わせて細分化していく事が生き残りの鍵だと考えています。

選択と集中の考え方に建つと多くの地域を切り捨てることになります。

「大都市問題」の解決には「大阪市」を俯瞰した視点が必要です。

(3月25日)

|

図ー1 市区別の人口の伸び(住民基本台帳)

図-2 町丁別に見た100人以上の人口の伸びが見られるスポット(2012年~2013年青 2013年~2014年赤で表示)

(大阪市資料よりANALOG作成 青が2012年~2013年の伸び 赤が2013年~2014年の伸び)

図ー大阪市内スーパーマーケットの分布

NTTタウンページより作成 中心部では生活インフラも空白地帯になっている

|

| ■関西で所得が低い割に個人消費が堅調な理由~日銀大阪支店のレポートから |

関西の世帯あたりの可処分所得は関どころか全国平均より少ない

日銀大阪支店のレポートでは家計調査の分析から関西の世帯あたりの年間可処分所得は関東、日本全国の平均より少ないと分析しています。

大阪市内の世帯収入の少なさについては当社でも指摘していましたが、関西(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県)全体でもそのような傾向があるという事は抑えておくべき大事なポイントです。

世帯主の年収は,もちろん関東より低いのですが、全国平均に近いのですが配偶者の年収は全国・関東より低いようです。・・・大学、短大進学率は全国でも高い方なのですが、配偶者の就業率が低いことが背景にあるようです。

名目賃金は全国では2013年から前年比を上回る傾向があったようですが、関西で前年比を上回りだしたのは2014年以降です。消費税が上がっていますから実質賃金は決して改善はされていませんが、東京圏だけでなく全国より上昇率が低かったのですから、「景気改善」の実感が関西では感じられなかったのは無理もないでしょう。

個人消費が堅調な背景は

一方、可処分所得に対する消費支出の割あいである「消費性向」は全国より高く、既往のピークの水準に近づいています。所得水準は低くても消費は堅調であるようです。

販売サイドの動きでは、商業動態統計では「百貨店」が全国を上回って得るに対して「スーパー」が弱めになっています。アイテムでも「衣料品」が全国より強いのに対し日常の食料品の売上げが低いという結果になっています。

これらの統計は地元での皮膚感覚にも近いものです。

日銀はこれらの減少の理由を3つ挙げています。

1.関西では株式などの金融資産の保有額が大きい。その為、最近の株相場の高騰が高額消費を押し上げている。

(株式保有残高 全国平均161万円 関西232万円 関東195万円 東海205万円)

2.この数年の開業ブームによる百貨店を中心とした需要の喚起があった。

全国では縮小してきた中で関西は緩やかに拡大していた。

3.訪日外国人の需要が百貨店の売上げを下支えしている。

関西の富裕層は動産の資産ストックが大きいのは確かにそうでしょう。首都圏でしたら、不動産と収入で富裕層が可視化されますが、関西の富裕層はその意味で、見えにくい(外からは金持ちとわかりにくい)のかもしれません。

日銀のレポートは下記ページです。

http://www3.boj.or.jp/osaka/_userdata/chosa150320.pdf へのリンク

百貨店の好調がどこまで続くのか?

梅田の百貨店戦争も終結しました。三越伊勢丹は事実上撤退し、百貨店は阪急阪神グループと梅田大丸というもとの構図に戻っています。梅田大丸はインバウンドも含めた機能複合の中でコンパクトに百貨店らしさを維持しています。実際に買い物をしてみると、コアな部分は百貨店らしさを維持しています。阪神は今後阪急の補完機能を強めていくでしょう。インバウンドを除いた売上を伸ばしている阪急梅田本店の一人がち・・・・が実態です。

西宮阪急などの郊外店や他業態との競争が焦点になります。

グランフロント大阪は当社の調査でも利用率が高く,好調に見えます。開業時の話題性が落ち着い後の集客と、利益をどのように確保していくか、課題も多いと思います。ルクアは駅ビル業態として成功しました。関西では東京ほど駅ビルの「需要」がありません。東京の駅ビル「ルミネ」のようなお客さんは、いないでしょうね。

旧三越伊勢丹「ルクアイーレ」はプレスリリースを見る限り、意欲的なテナント構成ですが、「導線」が悪いというデメリットは改善されたのでしょうか?

インバウンド、海外観光客は派手でわかりやすいのですが、梅田の勝ち組である阪急はそこで伸びているのではありません。

目に見えない「資産を持っている層」をどうつかまえるか・・・・どの店が残るかはそのポイントによって分かれます。(三越には,関西にもその資産があったはずなのですが、残念ですね)

(3月24日)

|

| |

| ■インバウンド需要年間2兆305億円~買い物消費は7,142億円 |

訪日観光客の消費金額は買い物で7,142億円~中心は中国人観光客

今年の春節商戦は「爆買い」というやや揶揄した表現がメディアを席巻していました。ASEAN諸国のビザ緩和やイスラム国の観光客対応なども話題になっていましたが、香港、台湾を含めると圧倒的に「中国人」がインバウンド需要を支えています。

宿泊費、飲食費を含めた消費額は、中国は5,583億円、台湾が3,544億円、韓国が2,090億円、香港が1,370億円・・・アメリカが1,475億円,タイが987億円ですがほとんどを中国、韓国が占めています。※買い物はその35%。宿泊費、飲食費が高いウェートを占めています。

中国人が訪れるのは日本より多く612.7万人(日本へは283万人)※2014年で韓国への経済波及効果は2兆円といいますから、これから中国の観光客が増えれば消費額はもっと増加します。

日本の小売業全体の売上は年間約134兆円。百貨店業態で約6兆円。・・・・サービス業への恩恵が高いのですが、小売業に取っても無視できない数値です。今はおそらく家電量販店、ドラッグストア、アウトレット、百貨店でも銀座や大阪ミナミの一部の店に影響があるくらいですが、ショッピングセンター業界などでも注目されています。

心配なのは国内のコンプレックスからくる反動とMDの「ゆがみ」

TVなどでも中国人の行動についてやや冷ややかに語る人が多いのは、かつては「見下していた」国が発言力を伸ばしてきたへのやっかみの気持ちを代弁しているのだと思います。好むと好まざるに関わらず、これからもうまくお付き合いしていかないといけないでしょう。グローバル化とはそういうことでしたね。

団体客が大量に購買してくれるのは一時的な現象で,今後個人客として来訪してくれるときにどのようにリピーターを確保するかを今の時点で折り込む必要があります。

自治体や政府の観光関連のお役人様は不思議と「興行師」的な人が多いような気がします。一時ブレイクした九州のサッカーチームの経営を破綻させたあと民主党政権の官公庁長官に就任した方とか。また今度どこかの自治体の観光責任者になるとか。そんな事はどうでもいいですが、観光で食べていくためには地道なファンづくり、リピーターづくりが必要です。

心配なのは、勢いのいいターゲットの嗜好に引きづら従来の顧客の好みと違ったMDになり顧客離れが起きてしまうことです。中国人観光客に人気で、商業地の地価が上昇している心斎橋筋は当社の調査では地元民の利用率や好意率がずっと減少傾向にあります。

外国人観光客が好む抹茶味のお菓子。最近やたらスーパーの店頭に並んでいます。確かに美味しいのですが・・・売れ残りを押しつけられ?とも思います。

インバウンド需要に焦点をあてる事と同時に、海外の観光客を含めた顧客づくりの戦略と仕掛けが必要です。

それは興行師・テキ屋の商売の発想とは全く違ったものであることは間違いありません。

(3月19日)

|

(日本政府観光局) |

| ■今年の関西の大型開発は郊外に注目 |

今年の注目はエキスポランド跡地の開発です。海遊館が水族館を設置したり、隣接する敷地にガンバ大阪の新スタジアムが建設中など新しい街の核が形成されるでしょう。秋にはイオンモール四條畷が開業します。大阪東部の四條畷市と寝屋川市の境界部分で、商業集積としてはエアポケットのような立地です。詳細はまだ発表されていませんが、今後開発が予定されている、「新イオンモール藤井寺」「イオンモール堺鉄砲町」等とともに、関西で最新のイオンモールの姿を見ることができます。

2008年に開業した阪急西宮ガーデンズは6期連続増収で2015年3月期には全館で780億円になるそうです。1次商圏の西宮市、尼崎市、芦屋市などの1次商圏だけでなく神戸市東灘区、伊丹市、大阪市淀川区などの2次商圏でも伸びていて、商圏の広域化が進んでいます。

エキスポランドのありゅ北摂や、西宮といったエリアは地域の生活文化が成熟した街なので、商業施設にもその文化が反映される事でしょう。

四條畷で地域密着を進めているイオンモールがどんな地域文化を「可視化」してくれるか楽しみです。

(3月18日)

|

2015年開業の商業施設

| 施設名 |

場所 |

開業日 |

売場面積 |

| G-7モール上津台 |

神戸市北区 |

4月1日 |

7,097 |

ヤマダ電機他 |

| ルクアイーレ |

大阪市 |

4月2日 |

33,000 |

http://lucua.jp/about/lucua1100_150119.pdf |

| もりのみやキューズモールベース |

大阪市 |

4月27日 |

7,566 |

http://qs-mall.jp/morinomiya/news_releace.pdf |

| エヌクラス三国ヶ丘 |

大阪府堺市 |

5月29日 |

1,335 |

http://www.nankai.co.jp/library/company/news/pdf/140324_3.pdf |

| エキスポランド跡地複合施設 |

大阪府吹田市 |

10月1日 |

88,000 |

http://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2014/0717_01/ |

| 京都BAL建替 |

京都市 |

8月末 |

11,000 |

http://www.bal-bldg.com/bal-kyoto/ |

| イオンモール四條畷 |

|

秋 |

79,000 |

http://shijonawate-aeonmall.com/static/detail/newsrelease |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ■大阪と構想~「地盤沈下」イメージから脱却する長期ビジョンの構築が必要 |

再び進む人口の一極集中?

総務省の発表した「住民基本台帳異動報告」2014年度の結果では,東京圏では2009年以来の10.9万人の転入超過、大阪圏では2008年以来の1.1万人の転出超過となったそうです。特に震災以来目立っていた東京からの人口流出が反転したということでしょうか?

りそな総研が人口の転出入に関してレポートを発表しています。それによると、東京圏へ向かう転入の勢いは鈍化しているようです。転出の勢いが弱まった結果「転入超過」という数字になっていると分析しています。

一方、大阪圏については転出者数はほぼ横ばいの中で転入者が減っていることによって転出超過となっている事を指摘。90年代には2~3万人にお転出者があったことを思えば,ダダ漏れ状態は収束しているということです。

震災が風化し、原発事故のショックが薄れたことで、東京から脱出しようという風潮は収まった中で、東京オリンピック需要で,国内で唯一景気が良さそうな東京圏ですから,本来はもっと人が集まってもおかしくないのですが以外な結果です。

デベロッパーの不安?

昨年から、仕事で東京圏と九州の佐賀福岡を頻繁に訪問して感じたことがあります。

東京の湾岸部に高層マンションが立ち並んでいますが、人の生活の匂いがしない・・・・・。まちが形成されていないように感じました。同じように高層マンションが建ち並ぶ武藏小杉駅周辺の街の勢いと比べてどこが違うのか・・・・商業施設のバラエティと質で読み取れます。

オリンピック景気にわいているはずの東京でもデベロッパーの投資は一部の人気立地に集中していて、投資意欲は必ずしも高いというわけではないとも聞きました。中堅どころの積極的な開発が影を潜め、大手企業は投資先を慎重に選択しています。

ショッピングセンター、百貨店の開発でもぜひこれは見ておきたいというのも無くなりました。お金がジャブジャブ市場に流通させているといわれている割に東京でさ事業者は慎重です。

九州では佐賀県の県庁所在地佐賀市の繁華街の閑散とした風景と福岡市の天神、博多駅の賑わいの対比が印象的でした。福岡は九州の中核となって九州の都会的要素が集中しています。都市としては大阪よりずっと洗練されています。・・・とはいうものの久留米市や大分市、熊本市はそれぞれの地域なりの街の賑わいがあります。佐賀だけが特異なのかもしれません。

ちなみに佐賀県武雄市の図書館がTSUTAYAが運営すると話題になって居ましたが、張りぼての本が装飾として並ぶなんちゃって図書館である事があきらかになって一時の注目が薄れてきましたが、スターバックスコーヒーがある都会的な雰囲気だけで市民にとってうれしいのかなとも思います。(はりぼては何時かメッキが剥がされますが)

大阪に構想を

地方の人口減少を抑えるために地域に中核都市を整備(ミニ東京みたいな)海外からの投資を呼び込んで活性化しようという提案もあります)福岡市などはそのモデルなのかな・・・・。肝心の東京の求心力が微かに揺らいでいる中で、その構想の是非はともかく、関西の中で大阪は中核機能を担えるのかということを検証してみる必要があります。「日本沈没」で有名な小松左京のポリティカルフィクションに「首都消失」という「お話があります。首都が突然消失したときに対応の中心となる関西でリーダーシップを取るのは大阪府の首長ではなく,兵庫県の首長でした。昔の小説ですから,今の首長がどうこうということではないですよ。・・・・・経済規模では「大阪」は大きいのですが,都市機能としては大阪市、神戸市、京都市とその都市間のエリアがまとまって将来構想を語ることが必要です。

大阪だけの事をちまちまといじっていても活路は開けません。どうも東京に選択と集中していても今ひとつ「希望」が見えない中で、「ミニ東京都」と違った未来像を描く夢のある構想力が求められます。

(3月13日)

追記

3月13日は第一回の大阪大空襲から70年目に当たります。一般民間人の居住区をターゲットとした無差別爆撃は8月14日敗戦前日の京橋駅の大惨事まで続きます。大阪の都心部は焼け野原となり、都心の歴史的な建築物、とともに多くの生活が失われました。 黙祷

あの焼け跡から立ち直って今の大阪があります。大きな時間軸の中で都市はその命を輝かせます。

この先、いつか、大阪の街や文化が解体されることもあるかもしれません。それでも、大阪の街を愛する人が生き延びている限り、人や歴史の繋がりを記録して、再建のための構想の土台を整備しておきたいと思います。「新なにわ考現学」もきっと大阪のために、役に立つ日が来ます。

|

| ■大阪のシビックプライドとなる街は・・・・ |

好きでかつ自慢したい街

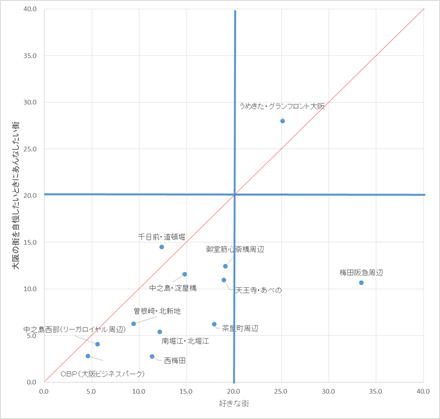

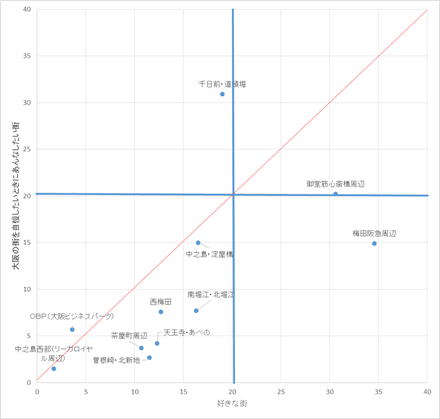

今回の調査では「うめきた・グランフロント大阪」が唯一、「好き」でかつ「大阪を案内するときに自慢したい街」としてポジショニングされました。前回このポジションに近かった「千日前道頓堀」と「御堂筋心斎橋」はともに「好き」のポイント「自慢したい」ポイントを大きく落としています。

大阪といえば道頓堀、心斎橋筋商店街の外国人観光客の賑わいですが、地元の生活者の熱は冷めてきているようです。

百貨店への免税店の誘致などインバウンド対策は進んでいますが、リピーターを創る魅力造りという点では,必要性は認識されていても後回しになっているように感じます。外国人旅行者も団体客から個人客に必ず移行します。その時に魅力を維持できるでしょうか。

大阪城3Dマッピングの失敗に学ぶことが必要です。興行師は一発当てればOKですが・・・・・賑わいを続けていく「智恵」が必要です。

|

図ー好きな街(横軸)×大阪の街を自慢したいときに案内したい街(縦軸)2次元図

2015年「新なにわ考現学2015」 2005年「なにわ考現学05」

|

| ■順風に見える賑わいのなかでの綻び~民間の智恵は万能では無い |

あべのハルカス年間来館者4237万人~目標の1割減

3月7日に開業1周年を迎えた「あべのハルカス」は目標の4740万人を1割下回る4273万人の来館者となりました。賃貸オフィスの成約率は93%ですし、展望台は目標を80万人上回る258万人、大阪マリオット都ホテルは目標30万人に対して73万人が利用していましたが、あべのハルカス近鉄本店が計画の4500万人に対して3583万人と大きく目標を下回っています。百貨店が足を引っ張っていると報道されています。

美術館の来館者も目標の50万人に対して36万人と下回っているのが気になります。

百貨店も美術館もオペレーション次第で集客はあげられます。特に開業1年目で注目が集まっている中でこれは大きな問題です。百貨店の問題点ははっきりしています。

大阪城3Dマッピング来場者は目標の半分以下?

昨年は目標の50万人を超える59万人を集めた「大阪城3Dマッピング」は今年の目標80万人を大きく下回る34.6万人に終わったことがわかりました。何かと話題の大阪観光局が関わっているだけに、冷ややかな視線が向けられています。運営は民間のHISですが、昨年から大きく増やした目標設定が間違っているのだと思います。会期を2週間延長してこの数字ですから・・・・別に個人が弁償する必要はないですが、その原因を徹底的に洗い出して2度と間違えないことが何よりも重要です。

外から見ていて感じるのは責任の所在があいまいで、当事者意識がどこにもないのだと思います。かつての3セク事業の失敗にも似ています。3セクの時は行政と民間の権限があいあまいだったので行政主導で失敗したという反省から、今回は、民間に主導権をとらせたつもりなのでしょうが,例え民間であっても企業間、部門間の責任の所在が曖昧だと組織は機能しないのです。

それはJR大阪駅にあった東京の一流百貨店の失敗や、あべのハルカスの不調の原因でもあります。行政が駄目だから民間に任せればOKなどという単純な理屈ではありません。民間人だから役人より賢いこということはありません(その逆も)。肝心なのは組織の設計です。

立派な会社から国営放送のトップに据えられたあの人や、民間企業のトップから公営企業の幹部に取り立てられたあの人も決して能力が劣るわけでは無く、その人を支えていた組織から移植されて、フォローする役割の人が居ないため、悪いところばかりが目立ってしまって非難を浴びているのだと思います。

私は基本的に「野に遺賢」などいないと考えています。特に「弁護士」と「自称コンサルタント」は危ない・・・。公立の学校の校長への民間人の起用や区長への民間人の起用が多くのスキャンダルを産むのは、既得権を持った官僚のいじめやリークのためではなく、個人のパーソナリティーで組織文化を変えることが出来るという誤解からうまれた軋轢です。意図している事は理解できますが、着手するポイントが間違っています。

文化資源の安売りについて・・・・

3Dマッピングや大阪城でのモトクロスに関して・・・・・,最初は歴史資源とのミスマッチで新鮮かも知れませんが、2度目3度目になると飽きられるのは、喩えは悪いですが一度ヘアヌードを出した女優さんの市場価値がなくなって2度目、3度目と写真集の売れ行きが落ちるのと一緒で、とても「知恵」とも言えない興行師的なその場しのぎの思いつきです。興行師ではあれば例え大失敗しても,次の稼ぎで取り返せばいいのですが、公共的な資産を使っての「興業」は本来大失敗はあってはならないはずです。

大阪城公園に関しては電通などの共同事業体が4月以降パークマネジメントを請負、34億円を投資して34億円を投資して850万人の来場者数を1000万人に増やすそうです。電通のプロとしての仕事に大いに期待したいところです。

奈良県、関西広域連合に観光、防災に限って参加

3月7日奈良県が観光、防災に限って関西広域連合に参加し関西全体での観光客誘致に参加すると発表されました。大変結構な事だと思います。たまたま今年は中国人観光客などが目立ちましたが、まだまだ韓国への観光客の五分の一程度しか来日していませんし、新幹線が開通した金沢などポテンシャルの高いライバルが国内にも沢山あります。

観光客にだけ依存することは危険ですが、勢いを受け止めてリピーターを確保する為には広域の連係が必要です。良い判断だと思います。

(3月9日)

|

| ■観光客があふれる今だからこそ「関西広域観光戦略」の実行計画を |

目の前のお客様を掴む事と同時に「関西」としての「戦略」を広く議論しないと3.14ショックを乗り越えられない

アジアで広く祝われている「春節」の時期を迎え、今、大阪市内には中国人観光客を始めとする外国人観光客があふれています。整備が遅れていた外国語の案内表記や、店舗での外国人対応が進む事はたぶんいいことなのでしょう。

日経新聞の記事では大阪の観光名所だった「心斎橋商店街」は外国人に人気の観光スポットベスト30に入り人気スポットだそうです。道頓堀「千房」の来店キャ君も半分は外国人観光客で、ドラッグストアの「マツモトキヨシ」の一階の客の8割は中国人客で埋め尽くされているといいます。

髙島屋大阪店の免税売上高はほぼ4倍で、販売額は全国一番だそうです。百貨店では冷遇されている家電売場で炊飯器などが売れています。

商店街では「お客様は目の前にいる。商況の変化に合わせて街作りをすすめるのが大阪が商都として400年続いてきた理由だ」という見方があるようです。

誰もが思っているように、「爆買い」と揶揄されている団体客の大量購入はいずれ沈静化します。その時に、今来ていただいているお客様がリピーターとなっていただけるおもてなしと環境整備が必要です。

当社の調査で、「心斎橋筋商店街」の利用率は低迷しています。低迷しているだけに、目の前の思いがけない商機に高揚する気持ちは良く理解できます。商売に忙しいときほど少し先の事を考える「戦略」が必要です。・・・・・この状態は(確実に)そんなに長くは続かないのです。

関西と北陸の長い絆の終わりが近づいている

北陸と関西の動きは2010には1,650万人と、北陸~首都圏の2.5倍でした。北陸から関西の大学に進学する人は高卒者の16%を占めていました。3月14日の北陸新幹線の開業後、東京~金沢間は2iz間28分と1時間20分短縮されます。かつては「関西の奥座敷」と呼ばれていた北陸は確実に「首都圏の奥座敷」になります。大阪からの特急サンダーバードはの富山までの直通便はなくなります。

首都圏の大学への進学が増えて、首都圏への一極集中はますます加速します。

関経連が2月3日に「関西広域観光戦略」を発表しています。ある時期活発だった「関西広域連合」の話題が最近下火です。経済界だけで無く、自治体も危機感を持って連係しなければ乗り越えられない危機が迫っているのに「広域観光戦略」についての議論が盛り上がらないのは何故でしょう。

目の前の商いに忙殺される商人に未来の事を考えさせる展望を示すのが、企業や行政、大学そしてジャーナリズムの責任だと思うのですが。

(2月24日)

余談ですが、日本に不足している人材は「組織をマネジメント」する訓練を受けて、ノウハウを持った人財ですね。すくなくとも「市場」には存在しない。いくら民間の力を行政に・・と入ってもフリーの人財は極めて少ない。もちろん、既存の組織の中に違った管理者を入れることへの反発はあるでしょうが・・・・。

|

| ■「来客数減少時代のスーパーマーケット」について |

2015年版スーパーマーケット白書(一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会)

http://www.super.or.jp/?page_id=6709 へのリンク

一般社団法人 新日本スーパーマーケット協会が発行している。「2015年版スーパーマーケット白書」で食品スーパーの来店客数の減少について、その要因が分析されています。

食品スーパーの来店客数はこの数年ずっとマイナス状態が続いています。「アベノミクス」は食品スーパーに関しては効果は無かったようです。消費者の購入回数も減っているようです。競合では「百貨店」「ドラッグストア」が食品売上比率を高めています。ドラッグストアは品数は少なくても価格は安いのが魅力です。高齢化に伴い「宅配ビジネス」もシェアを上げているようです。フードデザートと呼ばれている地域でも、意外にドラッグストアだけはあったりしますしね。

人口減少、高齢化は確実に進んでいます。食品支出額の年代別のシェアは2015年では、59歳以下:60歳以上で56.0%:28.7%と2倍弱の開きがありますが、2025年には51.4%:29.3%、さらに2040年には40.7%:31.0%と1.3倍まで差が縮まります。

人口が増加してきた時代に出店してきた食品スーパーは事業構造を見直す必要があります。

都心の百貨店などではまだ、インバウンド需要などの「伸びている市場」がありますが、(インバウンドに傾斜しすぎると危険なのですが、伸びている市場があれば企業は前向きな雰囲気に包まれます)食品スーパーは「外需」に頼るわけにはいかないですね。

詳しくは上記ページからレポート本編をダウンロードできます。

「自治体消滅」時代の小売業

人口減少と、東京への一極集中によって、これから消滅する自治体が増えてくるともいわれています。基本的に地域から離れることができない「ジバニャン属性」の小売業はどのように生き残りを図るべきなのでしょう。

先日、佐賀市を訪れましたが、日曜日の中心市街地はゴーストタウン状態でした。地元百貨店「佐賀玉屋」も風前の灯火の様に見えました。人々は郊外のショッピングモール「ゆめタウン」で肩を寄せ合うように買い物をしています。県庁所在地とは思えない人の賑わいでした。

新しいタイプの「イオンモール」や「コンビニエンスストア」は地元の食材や、店舗をとり入れる取り組みを始めています。佐賀の「ゆめタウン」はまだそこまでは進化していないので余計寒々しく感じられるのでしょう。

地域で生き残るためには、地域の特性によって色々なバリエーションが考えられます。チェーンストアオペレーションだけでは対応できない柔軟性が必要です。佐賀の風景も考えながら予測すると、「介護」「健康」+「業態複合」〈ドラッグストア、食品、都心店の商品受け散り)+宅配または巡回販売の組み合わせ+教育産業など地域に必要な機能が一体となって集約されたものになると考えています。ひとつの業態の枠組み、あるいは公共、民間の枠組みだけでは解決できない課題があります。

地方にダムのような「ミニ東京」をつくるという構想は現実的なようで失敗します。かつてのニュータウンの地区センターのように、中央センター~地区センターのヒエラルキーの中で衰退していく危惧があります。

くわしくはまた、じっくりと論じることといたしましょう。

(2月18日)

|

| ■「道頓堀プール計画」をここまで引きづった理由~常識の崩壊 |

道頓堀プール計画が正式に中止になったようです

当初から、実現性や必要性については疑問視されていました。少なくとも専門家は絶対に薄ら笑いを浮かべて語っていたはずです。常識的に考えて採算がとれないですし、採算が取れなくてもやってみようという「夢」のある計画でもなかったはずです。

それでも新聞報道では、発表をあたかも実現の可能性があるがごとく垂れ流していました。人気者の市長への遠慮でしょうか?当初から市長は行政は関わらないと明言していましたし、積極的に関わろうとした形跡はありませんでした。

http://www.asahi.com/articles/ASH1Y6GNLH1YPTIL027.html へのリンク

http://www.sankei.com/west/news/141007/wst1410070028-n1.html へのリンク

同じような事は北新地の「TV芸人の銅像設置」の報道でもみられました。通りの名前まで変えるとか・・・・。これも常識的にはありえない話でした。」(その後の後妻業騒動がなくても)

メディアの現場記者やデスクの意識の中に、「道頓堀」や「北新地」の街の「格」についての意識が無かったのでしょう。・・・・ただし、これはマスコミ批判ではありません。もともとメディアはそういうものです。

大阪の中で「由緒」とか「格式」を持っていたはずの土地を地元の一部の人が自ら貶めてきた結果だと思います。

まず「常識」で考えて議論するに足るかどうかを考えてことにあたるべきです。

道頓堀や北新地の活性化についてお手伝いできることがあれば、なんでもお手伝いしますし、堺屋太一先生への敬愛の念は変わりませんが、「常識」を取り戻して、さらにさらにそれでも「常識を超えた」ことを実現したいという気持ちを喚起するプロジェクトを構築していくことが必要です。

「力」で押さえつけて、陰で冷笑されるより、おもてだって議論できるような進め方をするべきでしょう。

発言力のあるド素人の意向やメンツを忖度して、初級レベルの議論を繰り返しているのは時間とお金の無駄遣いだと、私は思います。

(2015年1月30日)

|

| ■今年の記事の方針について |

新年になって,更新が滞っています。

業務が多忙と言うこともありますが、なにわ考現学を25年間続けてきて、もう少し踏み込んだ論考をまとめたいと考えているからです。

表層のイメージを追うなかで、そのイメージを形成する「要素のレイヤー」を分解することに興味が移ってきています。

何故、都市環境を整備し、ガス灯が立ち並ぶ三休橋筋に、場違いな「新世界の串カツ屋」が出店してしまうのか?何故、空き地が解消されて、高層マンションが立ち並んでも「街の賑わい」は復活しないのか?何故、人が集まり海外の高級店が集まる心斎橋の地元民の利用率、好意率が激減したのか?

何かおかしいですよね。「まちづくり」のステークホルダーに「言葉」「概念」が共有されていない事が一つの原因かも?

とかいうことを,深掘りしていきたいと思っています。

また、小売業については気になるトピックスをその都度発信していきます。

今年もよろしくお願いいたします。

(2015年1月19日)

|

■ 「街のイメージ」は単一のものいではなくいくつかの要素がレイヤーされた結果として「色」がついている

■それぞれの「要素」についてまちに関わるステイクホルダーは異なったプライオリティを持ち、異なった「言葉」で語る

今、例えば大阪の船場や心斎橋・御堂筋、道頓堀などで「まちづくり」が袋小路に入っているのは、「結果」=数字になる成果を求めるあまり

レイヤーの要素について考慮されていないからである。これは大阪だけの問題で無く、行政の政策が「数値目標の達成」をゴールとしている

事に由来する。

とにかく、「成果」を上げるためにプロセスや持続可能性を後回しにしている・・・・という事だ。

これらの人々が「共通の言葉」を獲得することで、持続可能な「まちづくり」が達成される。

①旧住民(コミュニティを形成しまちの歴史を知る)

②新住民(まちの雰囲気に惹かれて住まいを選ぶ)

③企業通勤者(エリア内の企業に勤める)

④地元商業者(商店街でながく商売を継続)

⑤飲食物販の起業家(まちに惹かれて新しい店の出店を選ぶ)

⑥起業家(この立地で新しい事業を始めることを選ぶ)

⑦地元ビジター(店や地域の文化歴史に惹かれて訪れる)

⑧広域ビジター(海外、国内の観光客)

⑨デベロッパー

⑩行政

(analog 作成)

|

|

|

| 2014年3月以前の記事は下のボタンBACKをクリックしてください |